鳳凰花:多瞭解歷史文化,有益台灣人健康/朱真一(2020-03-13)

多瞭解歷史文化,有益台灣人健康 朱真一

前言:

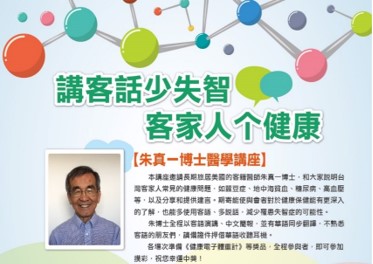

圖1. 到台灣4客家莊之一的演講海報。 |

因爲一向最喜歡探討跟醫學有關的台灣歷史文化,最近還受邀到台灣的客家莊巡迴演講,談有關歷史文化與客家台灣人健康的題材(圖1)。所以最近想把這些題材整理,看是否可以廣泛地讓更多台灣人知道,瞭解台灣的歷史文化語言,能促進自己的健康。去年年初,《台美文藝》向會員邀稿,雖不是文學,想歷史文化的題材應適合《台美文藝》。這裏來先寫些導言,更重要是請教大家。

最近《2019台美文藝》出版了, 380頁的期刊,都是好文章,有興趣請聯絡台美人筆會,PO Box 1055, Rosemead, CA 91770;213-422-1753)。會長說請多送往其他刊物讓更多人看,特別投稿《太平洋時報》。因爲這篇寫於一年前,當《台美文藝》徵稿時所寫,一年後再讀,發現可改進些,補加一段、一圖及改寫幾句。

順便一提;演講前出版此演講資料與到網站上,可到拙部落格的網站(http://albertjenyihchu.blogspot.com/2017/09/blog-post.html 上的第三項《文化與健康》,可找連接到網站上,一系列類似題材的拙文。客家聯盟的臉書網站上,可看到上述的全程演講(https://www.facebook.com/TaiwanHakkaAssociation/videos/1433513833429652/)。

以後因曾受邀訪台,再講這類題材,當時無法成行,就把這導言的内容,更詳細地寫成一小冊書《從歷史文化看台灣人尤其客家人的健康問題—談失智、糖尿病、高血壓 蠶豆症與地中海貧血基因》,去年夏天出版(圖2)。

一向喜歡探討並收集這類資料多年,想這議題大家應該會很關心,何況更可能有實質的益處。我們的老祖宗,靠狩獵及採集的生活方式求生存,在大自然險惡的環境下求生存,當然有「好」基因者最能傳承。現代人類的祖先,約於一萬一千多年前,在今中東地區的肥沃月彎(Fertile Crescent),開始初步農業社會,可説是文明的開始,以後再移居或傳播這種生活方式到各地,發展成不同的社會。

這一萬一千年開始改變的農業生活方式,還有幾百年工業革命後的演變,當然更早幾百萬年來的人類或類人猿(humanoid)的獵採生活方式,從生物的進化或大自然的天擇來看,都影響現代人類的基因,各地的文明及大自然環境的演變又大不同。就是有一樣的基因,不同時代或地區,會扮演了不同的角色。探討各地這些歷史文化的演變,可幫忙我們瞭解,現代的社會的健康問題。

現代的社會或所謂西方的生活方式漸漸普遍,這生活方式就是很多人説的WEIRD(western, educated, industrial, rich, democratic)社會,當然早已不限於西方的歐美,是現在世界上已開發或開發中社會的生活方式,台灣也可列為WEIRD社會。所以多瞭解臺灣的歷史文化,對促進健康會是重要因素,應很有益處。

環境、歷史文化不同,導引不同健康問題

台灣演變成WEIRD社會後,增加了很多的慢性疾病,尤其非傳染性的慢性疾病,譬如心臟及腦血管病、高血壓、糖尿病、腎臟及癌症等都很嚴重,老祖宗的社會很少這些疾病。所以探討祖宗的生活方式,就是台灣的歷史文化,有可能促進我們的健康。

目前台灣人的生活方式,吃得太多美味好吃但多糖、多鹽、多脂肪的類西方食品。簡單糖類如蔗糖、果糖太多,肉類及加工改造食品又不少,食物的纖維量少而飽和脂肪酸又多。這些不是我們祖宗的食物,況且我們不像祖宗生活辛苦,需要經常勞動工作才得溫飽。現在靠機器而有太多閒暇及逸樂的時間,容易導致糖尿病、高血壓及上述慢性疾病的盛行。不止台灣,全世最近幾十年都急速增加,尤其以前較窮的開發中國家。這裏先來簡單説明一些如糖尿病、高血壓、失智症,以及蠶豆症及地中海貧血基因跟歷史文化的淵源,以後再來詳細些討論這些以及其他疾病。

糖尿病增加,歷史文化的因素高

為何台灣人糖尿病增加很多?台灣估計有約百萬人有糖尿病,糖尿病是台灣人的嚴重問題,台灣糖尿病死亡率從1960年代的第29名,已躍居到目前第5名。爲什麽會增加的那麽多那麽快。台灣人若瞭解下述的「節儉基因(thrift genes)」的意義及角色,可能更會想辦法去預防。

我們的祖先在險惡的環境下求生存,大自然的選擇下,有「好」基因者才能生存。越早期食物缺乏越是重要的因素,不餓死又較有抵抗力者,才能傳宗接代不被淘汰。所謂的「節儉基因(thrift genes)」,就扮演重要的角色。富這種基因者,會較有效地把食物好好利用,這是以前的「好」基因。這基因可讓身體好好利用食物,使身體有更多剩下的能量,儲存於脂肪中。食物缺乏時,有儲存的脂肪可利用。

因為戰亂及天災,祖先們常有飢荒,飢荒時早已儲存脂肪越多者,越能生存。所以歷史上,有過愈多飢荒的族群,因大自然選擇富此「節儉基因」者愈多。到了最近的富裕社會,大多數人有三餐過量的食物,富此「節儉基因」者,仍有能力有效的利用食物,把剩餘能量變為脂肪儲存,因而有肥胖症,接著有糖尿病及其他上述慢性疾病的問題。

從前較困窮的社會,最近因富裕而改變生活方式,更多變成上述的WEIRD社會,少勞動到且運動量也大為減少,西化程度越深糖尿病越多。歐洲的白人的糖尿病率反較低。因爲最近幾百年歐洲沒有大飢荒,少大自然選擇富「節儉基因」者。歐洲開始變富裕時,有糖尿病者年輕就死亡,有「節儉基因」者反而減少。新幾內亞、澳洲及非洲的原住民,在鄉村過傳統生活者,沒有糖尿病,但居住於城市較西化者,糖尿病增加很多。

高血壓、鹽及歷史因素

高血壓盛行原因很多,這裡只談有關鹽的問題。鈉是人體中不可或缺的物質,鈉靠食物來。老祖宗時代,除非住海岸或有岩鹽的內陸地方,主要靠植物性食物時,鈉的食用量很低。就像上述的「節儉基因」,有「高回收鈉基因」可使腎臟排尿前,回收較多的鈉,多保留鈉於體內。因此有此基因者,有生存的優勢,類似糖尿病的「節儉基因」,「高回收鈉基因」較能在缺鹽地區生存得好,老祖宗時代生存的好基因。

現代的社會不同,食鹽容易獲得,而且改變了人的口味及習慣,鹽變成現代人的「殺手」,尤其富此「高回收鈉基因」者,更會有問題。台灣高血壓的死亡率最近增加很多,而且因高血壓而得中風的機會,比正常者高達七倍,患冠狀血管心臟病則3-5倍之多。從前的「高回收鈉基因」是好基因,現代的社會反變成現代人健康的「壞」基因。

「好」基因變「壞」基因

老祖宗的獵採或早期農業社會的生活時代,「節儉基因」及「高回收鈉基因」是當時使人較容易生存的「好」基因,可是到了現代的文明富裕社會,「好」基因變成「壞」基因。食物及鹽過多,有這些基因,會更有效地,把過量的能量及鈉保存於身體内,導致糖尿病及高血壓盛行。

因時代不同,有些同樣的基因,在健康上有不同意義,像上述的糖尿病及高血壓。各種地中海貧血及蠶豆症的基因,也是很好的例子,有這些基因者,在熱帶、亞熱帶瘧疾盛行區有生存的優勢,有此基因的人漸增加。可是在台灣最近幾十年已沒有本土的瘧疾,當然沒有優勢可言,基因仍繼續傳承,會產生很嚴重的問題,雖人數極少,仍是社會的大負擔。從前有優勢的「好」基因,目前醫學發達進展下,有另類的醫學問題。下面就來討論有蠶豆症及地中海貧血基因的問題。

蠶豆症與G6PD低功能

|

圖3:台灣客家人,歷代祖先最多住類似這種,臨河的山坡地帶。(自梁鑛琪博士編寫的Malaria Eradication in Taiwan) 圖3:台灣客家人,歷代祖先最多住類似這種,臨河的山坡地帶。(自梁鑛琪博士編寫的Malaria Eradication in Taiwan)

|

一般所稱有蠶豆症基因者,因為葡萄糖六磷酸去氫酶 (Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase,以下簡稱G6PD)功能減低引起。G6PD是一種酵素,會產生物質來減少氧化自由基。有些人吃蠶豆、有些藥物或接觸某些化合物、甚至幾種疾病,氧化自由基突然增加,G6PD功能低者的紅血球,不能處理,紅血球破壞,大量溶血而出問題。

蠶豆英文叫Fava beans,蠶豆症叫Favism,本指因吃蠶豆而引起血中的紅血球溶解。蠶豆症歷史悠久,兩千年前就知道,吃了蠶豆後發生黃疸、血紅素尿及貧血,因爲大量的溶血引起。

G6PD較低功能者及下面提到的較輕微的地中海貧血基因者,較能抵抗惡性瘧疾,減少瘧疾的死亡率。在大自然物競天擇上,有生存上的優勢。台灣最會引起瘧疾的瘧蚊是細小瘧蚊(Anopheles minimus),這種細小瘧蚊在較內陸,山不高的丘陵地帶,尤其一邊靠山,另邊靠河流的地方更多,如圖2書封面及圖3的地區。客家台灣人居住的桃竹苗地區,阿美族住的花蓮地區,都坐落於這種地帶。有G6PD低功能者及下段討論有地中海貧血基因者,都因此較少因瘧疾而死亡,所以有生存優勢而漸多起來,那時代這些是好基因,祖先較容易生存。

地中海貧血基因

為什麼台灣人多地中海貧血基因,跟歷史文化及居住環境有關,這些基因在客家台灣人多些,還是跟上段討論蠶豆症一樣,跟瘧疾及蚊子有關。地中海貧血基因是自古就有的疾病,熱帶及亞熱帶地區都包括台灣都是盛行區。正常人的血紅素 (hemoglobin;簡稱 Hb) 由兩對蛋白鏈合成,由兩個α(alpha)及二個β(beta)蛋白鏈而成。若基因有突變,則 α、β蛋白鏈的合成減少或完全不能產生,兩蛋白鏈的正常比例變成不均衡,容易產生健康的問題。

若由α鏈基因突變引起的,稱為α型地中海貧血基因,β鏈基因突變就導至β型地中海貧血基因。台灣有地中海貧血基因者相當普遍,台灣最盛行區,跟上述有蠶豆症基因者一樣,就是台灣細小瘧蚊最容易生長的丘陵地帶。除嚴重型外,一般健康無甚大問題。若紅血球容積小者,較可能有地中海基因。準父母親兩人紅血球容積都小,就要注意,要查兩人有否或何種地中海貧血基因,孕前或懷孕早期就可診斷出來,小孩若都遺傳到父母同類的基因,就可能會生下嚴重型的地中海貧血小孩。應先請教醫師或遺傳諮詢,可避免下一代有重型的地中海貧血。

多學多用不同語文可減少或延緩失智

另一文化對健康很有意義的關聯是,語文對失智症及人腦功能影響大。多學台灣各種語文,而且學越多,對健康的好處可能越多,尤其可能減少或延緩失智症。雖沒找到對台灣語文在這方面的研究,不過依照目前的國外的文獻,學越多不同語言,健康上好處多。多學多用台語文對失智及腦功能,想一樣有好處。

失智症有很多種類及原因,要減少或延緩失智症,不管是阿茲海默症(Alzheimer disease)或台灣比西方較多腦血管性失智,最基本的幾個條件,第一要身體活躍,不管是勞動或運動都一樣。第二心智要活躍,就是腦要多刺激,譬如多讀書、多思考、多學新東西等,使腦繼續不斷地受到刺激,富挑戰性的心智刺激更有效。第三要多人際關係的社交,不能孤獨要多找朋友,更要多參與群體活動。

多學習及多使用不同台灣語言,有很多好處:

- 使用雙語或多語的群體比單語者,較少或延緩失智症。

- 從小學習雙/多語者,以後執行能力可能較好。

- 學習及使用雙/多語者,以後再學另一新語言較容易。

- 成年、中年甚至退休後,學習新語言者,仍可能減緩失智。

- 多學一種語言,社交上更廣泛更有好處,更可減緩失智

- 多學台灣語言後,可能會對台灣歷史文化更想瞭解,對台灣人的糖尿病、高血壓甚至蠶豆症及地中海貧血基因瞭解,那對健康更有好處

爲何可減少或延後慢發生失智症。研究認為雙語及多語者一開口或思考,要從兩或多套字彙庫,找要用的字彙。隨時隨地要把不同套的語言字彙分開,最經常性地刺激腦,腦較不易退化而失智。在歐洲及加拿大的雙語及多語地區,研究發現阿茲海默症者少些。已發生失智症者,查他們診斷的年齡,雙語者比單語者慢4-5年。雙語及多語對健康的益處,可能越小開始學越好,成人以後才開始學新語言,也可使腦有更富挑戰性的刺激,中、晚年後才開始學,還是有些效果而「猶未為晚」。

使用兩種或多語文者,須到兩字彙庫找,把不一樣的語言分開,用多語者自然更多換來換去的機會。這種執行上的控制能力,可用不同的試驗法來測量。用種種試驗法,尤其容易搞混亂的控制試驗發現,雙語組比單語組執行結果較好。後來更發現,不只是語言,其他的視覺、空間或數目方面易混亂的情況的控制試驗,雙語者也執行得較好。

從小雙/多語環境長大者,不但心智發展上有優勢,以後就職後,經濟上也有好處。瑞士的研究,雙/多語者的個人薪水較多。美國的很多年前的一研究發現,在同樣社會經濟教育情況下,雙語者比單語者多約$3,000的年薪。從國外的語言學家的研究來看,學好雙語或多語者,再學新語言較容易些。

研究還發現一重要的觀察,會雙/多語者較開放,性格上較有同理心及較少情緒化等好處,更容易接受不同的文化。另外一項大好處,雙/多語者,更容易學另一新語言。這點是很重要的好處,就以台灣為例,若早早是雙/多語者,譬如學會華語及任何本土的Holo、客家、原住民語言的小孩,以後學英語、日語或其他語言,比只會單語者應該更容易。研究發現另一多用不同的語言的可能好處,可能較少注意力不足過動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder;ADHD),這種ADHD一般因腦執行能力有障礙。另外有研究顯示,若因各種原因包括中風,腦受損傷,本是雙/多語者,語言的恢復能力比單語者較好較快。

多國家語言的瑞士,多項第一,是台灣的典範

瑞士的國家語言有四種(圖3),母語本是德語者最多(約三分之二),法語次之(約20%),還有義大利語(約5%)以及羅曼什語 (Romansh),母語是羅曼什語的人口,在瑞士只約0.5%,可是全國公投時,投票通過贊同這0.5%人口的語言,為第4種國家語言,瑞士人大部分是雙/多語者,可見他們較有同理心及較心胸寬大開放。

瑞士位於地瘠的山區小國家,可是在目前的世界上,不管科學、環境、經濟、生活品質等,都是名列世界前茅,超過世界各大國。人均國內粗生產力(GDP; gross domestic production)將近8萬美金,除產石油國家外,大概可說世界第一。科學類諾貝爾獎,已有25名得獎人。瑞士人口只8百萬,人均來算,諾貝爾獎可說遙遙領先的世界第一名。為什麼?因為瑞士多國家語言國!!

圖3. 瑞士是多語國家,語言分佈圖。( from Wichipedia; Source: Switzerland: Federal Statistical Office)

|